本文聚焦于“快船 vs. 篮网”一场比赛中,NBA官方裁判报告公布后,报告中对关键判罚的分析及认定,所引发的球迷热议与争议,作为切入点,深入探讨其背后的机制、公信力、舆论反应与未来影响。首先,文章在摘要部分对全文做出概括,指出裁判报告的核心争议点、球迷与媒体的反应、裁判体系的挑战以及对联盟制度可能的反思。接下来,正文从四个方面展开:第一,**报告内容与关键判罚概况**:梳理报告披露的具体判罚(如漏判、错判、偃意动作判断等)与这些判罚在比赛中可能造成的影响。第二,**球迷舆论与媒体反响**:分析球迷、社交媒体、舆论领袖和媒体如何聚焦这些争议、形成舆论战场。第三,**裁判体制与机制挑战**:探讨为何这些错误或争议可能发生,包括裁判职业培训、回放技术、责任认定、透明度等方面的制度瓶颈。第四,**未来制度与信任维系**:从制度完善、技术介入、联盟应对、球迷信任重建等角度剖析未来可能的路径。最后,文章在结尾总结归纳,重申裁判报告争议对于比赛、公信与制度的警示意义,并展望未来如何在竞技性与公平性之间寻求平衡与改进。

1、报告内容与争议判罚

NBA官方出具裁判报告,通常聚焦比赛最后两分钟内的关键判罚,包括漏判、错判、以及对动作性质(如假摎、拉拽、碰撞)的判断。报告往往试图解释为何某些判罚未被吹罚,以及为何某些吹罚被认定为合理或错误。

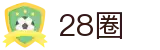

在“快船 vs. 篮网”这类高关注度比赛中,报告可能披露:某次篮下启跳动作中被轻触未判犯规、某次长时间驻足未被吹防守三秒、某次球权争夺出界判罚的争议归属等。这样的关键回合,被视为可能逆转比赛走势的节点。

这些关键判罚在报告中往往以录像角度、慢镜头、线图标注等方式进行复盘。报告可能还指出裁判视角受限、遮挡、球员动作的微妙连带动作(如顺势拉拽、身体晃动)等因素,使得判罚存在合理争议空间。

报告中若认定某一回合为“漏判”,即裁判在当场未作出判罚,但回顾录像后认为存在应吹不吹的情形;若认定某一吹罚为“错判”,则意味着裁判误判了动作性质或犯规标准。这些术语在报告中有细致说明。

对于球迷与球队而言,这些被报告确认的判罚失误,往往被看作是“被偷走”的比赛节奏、分差或心态。而赛后对报告中“认定标准”的争议,正是舆论焦点之一。

2、球迷与舆论反响

当裁判报告公布后,球迷群体、媒体和评论员迅速挖掘报告细节,判断裁判为何“错在此处”或“放水那边”。社交媒体成为主要战场,球迷纷纷贴出关键镜头、对照慢镜头、复盘时间戳,进行口水与争论。

部分球迷会把争议判罚上升为“联盟偏袒”“裁判有黑幕”“裁判水平下滑”的指责口号。尤其是支持被影响一方的球迷群体,情绪更加激烈。他们质疑裁判透明度、独立性、甚至公平性。

媒体评论则更多会尝试制度性维度的解读:为什么即便有录像、回放技术,赛场上仍存在漏判和错判?是否联盟内部对裁判考核和责任追究机制不足?媒体还常邀请前裁判、规则专家、篮球评论员撰文分析。

此外,部分球员或教练在赛后采访中会借机发声,表达对报告结果的异议或接受。他们的言论又被媒体广泛引用,加剧公众讨论。例如,他们可能质疑报告标准是否一贯、裁判在场上判断尺度是否存在偏差。

最后,舆论往往会汇聚成两派:一方坚称报告“还原真相”、支持裁判工作透明;另一方坚持“有失偏颇”、要求更深层次的制度改革。舆论场的对抗,在某种程度反映了球迷对竞技公平的敏感神经。

3、裁判体制与制度困境

为何在高水平的职业比赛中仍然频现漏判与错判?其中一个根源是**人体判断限度与瞬时动作复杂性**。即使有录像和回放,判断者需在极短时间判断多维度动作(接触、惯性、球权、位置等),存在主观空间。

其次,**回放技术与挑审机制**虽已引入,但其适用范围、启动标准、回放窗口、挑战次数等规则限制,使得许多边缘动作无法被回放纠正。此外,有些争议回合并不在回放可审范围之内。

再者,**裁判培训、评级与责任追究机制**有待完善。裁判在联盟内部有等级制度、年终考评制度,但对于关键错误的惩罚、责任承担、公开透明的说明机制等仍显薄弱。这使得部分裁判在压力情境下可能做出保守或不一致判罚。

此外,**联盟与裁判办公室的透明度与公众信任机制**仍待加强。裁判报告固然是透明举措,但若报告解释不够充分、标准不够统一、前后尺度不一,则可能引起二次质疑。公众对报告的信任程度正是制度信任的试金石。

最后,不可忽视的是**竞技环境与裁判心理压力**。在高强度、高关注度的比赛中,裁判面对球迷、媒体、球队压力,可能在判罚尺度上趋于谨慎或保守,从而在关键回合选择“让球员自己打”或不作出判罚,留下争议空间。

4、制度完善与未来路径

针对这类争议性裁判报告引发的舆论与制度反思,联盟可以考虑进一步完善**回放制度升级**:扩大视频可审回合范围、加快回放审核速度、降低误差判定门槛,从技术层面减少漏判与错判。

另一方面,联盟应强化**裁判透明伤害机制**:对关键判罚错误要有公开说明、责任认定、甚至处罚机制,让球迷与球队看到制度在执行、理解制度在约束。

此外,应加强**裁判培训与绩效考评机制**:包括实战模拟、动作辨识培训、心理素质训练、年度考核与晋升/降级机制。对经常出现关键误判的裁判,应有更严肃的整改与责任承担。

与此同时,联盟应加强**公众沟通与信任构建机制**:定期发布裁判报告、举办裁判解读会、邀请媒体与公众参与规则讨论,让球迷真正理解判罚背后的标准与尺度。

最后,球队、教练和球员也应提升**争议回合应对能力**:如更合理运用挑战、争取回放机会、控制比赛节奏;同时不要过度指责裁判、保持竞技专注,从心理层面减少被争议判罚干扰的影28圈公司响。

总结:

快船与篮网比赛中裁判报告披露的关键判罚,成为球迷与媒体争议的焦点。从报告揭示的“漏判”“错判”“动作性质判断”等切入点,我们看到每一次判罚都有其复杂性与争议空间;球迷和舆论对这些判罚大做文章,体现出竞技公平在公众心中的敏感性与高期待;